블록체인 기술은 디지털 증거의 무결성 보장 강화를 위한 방안으로 평가되고 있다. 디지털 증거 위조·변조 가능성과 시스템 해킹 위험성 등의 측면에서 블록체인 기술로부터 높은 수준의 성능 유지를 기대할 수 있기 때문이다. 그러나 비트코인이 채택하고 있는 블록체인 기술은 중개 기관이나 중앙 서버가 없어 규제 수단의 동원이 어렵고, 이에 따라 불법 자금이나 탈세와 같은 문제가 발생할 가능성이 크다.

암호화폐 관련 범죄 유형

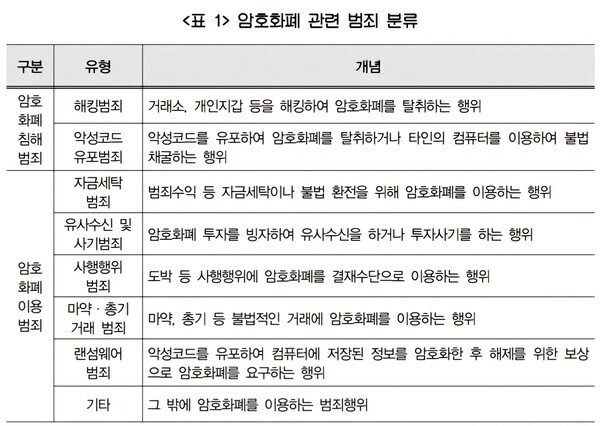

암호화폐 관련 범죄는 크게 ‘암호화폐 침해 범죄’와 ‘암호화폐 이용 범죄’로 구분해볼 수 있다.

먼저 암호화폐 침해 범죄에는 해킹 범죄나 악성코드 유포 범죄 등이 포함된다. 암호화폐를 얻기 위해 전자지갑 개설이 필요한데, 이메일 아이디와 비밀번호만 있으면 전자지갑 등록이 가능하여 해커의 주요 공격 대상이 되어 해킹 범죄가 발생할 수 있다. 악성코드 유포 범죄는 암호화폐 시스템 혹은 사용자 컴퓨터를 대상으로 악성코드를 유포해 지갑 관련 정보를 탈취하는 등의 범죄를 말한다. 타인의 컴퓨터를 이용해 채굴하고 전기료를 전가하는 행위도 포함된다.

암호화폐 이용 범죄에는 자금세탁 범죄, 유사 수신 및 사기 범죄, 사행 행위 범죄, 마약·총기 거래 범죄, 랜섬웨어 범죄 등이 포함된다. 특히 유사수신 및 사기 범죄가 급증하고 있는데, 신규 암호화폐 발생을 미끼로 투자자를 유인하는 방식이다. 또한 테러 단체가 비트코인을 모금하여 테러 자금 조달에 사용하고, 범죄수익을 자금을 세탁하는 등의 범죄도 증가하고 있다.

암호화폐 관련 범죄, 구체적인 형사정책적 규제 방향은?

앞서 살펴보았듯이 블록체인 기술 기반의 암호화폐는 범죄에 악용될 수 있으며 이를 위한 강력한 규제가 필요하다. 그러나 암호화폐라는 새로운 현상에 대한 전통적 형사법적 수단은 효과적이지 못해 이에 대한 법제도적 대응도 한계를 보인다.

「4차 산업혁명시대에 블록체인기술에 기반을 둔 암호화폐의 형사정책적 함의에 대한 연구, 암호화폐 관련범죄에 대한 규제방안을 중심으로(2020)」라는 제목으로 게재된 논문은 암호화폐라는 새로운 현상을 형사정책적으로 바람직하게 규제하고 이에 대응하기 위한 방안을 제시하였다.

위의 논문은 암호화폐 관련 범죄에 대한 형사정책적 대응 방안으로서 첫 번째로 ‘범죄수익으로서 암호화폐의 몰수 강화방안’을 제시했다. 정부에서 암호화폐에 대해 ‘재산적 가치가 있는 상품’으로 명확히 규명하고, 암호화폐가 범죄수익으로 사용될 시 철저히 몰수할 수 있도록 제도를 강화하는 방향으로 관련 법규를 정비해야 한다는 것이다.

두 번째로는 제도적인 측면에서의 대응 방안을 제시하는데, 암호화폐 관련 범죄 특성이 반영된 범죄유형에 대하여 명확한 처벌근거 마련을 위한 입법 정비가 시급하다고 말했다. 앞서 언급했듯이 암호화폐를 이용한 거래는 이용자가 아이디와 비밀번호만으로도 지갑 제작이 가능하여 보안에 취약하고 해킹과 같은 범죄가 발생 위험이 있다. 따라서 암호화폐 거래의 안전성 확보를 위해 자체 보안 내지 안전시스템을 갖추기 위한 입법마련이 필요함을 주장했다.

또한 암호화폐는 익명성과 더불어 초국가성을 지니고 있어 자금세탁범죄에 악용될 수 있기 때문에 국가 간 수사 협력을 위한 협력체계 구축이 필요함을 언급했다. 2018년 다크웹의 아동음란물 사건 해결을 위해 한국 경찰청과 미국의 국토안보수사국·연방검찰청·국세청, 그리고 영국의 국가범죄청 등의 공조수사는 이러한 협력체계의 좋은 모델이라고 할 수 있다.

세 번째로는 기술적인 측면에서의 대응 방안을 제시하였는데, 블록체인 기술은 미래 금융의 중요한 기술이라는 측면에서 규제로 일관하는 태도를 취하는 것은 바람직하지 않을 수 있음을 언급했다. 따라서 위험과 기회의 실리 사이에서 합리적 해결방안이 요구되며, 블록체인 기술의 효용성과 각종 범죄 발생에 대처할 방안은 별개로 모색되어야 한다고 주장했다.

또한, 디지털 증거의 경우 그 중요성이 꾸준히 증가하고 있는데, 확보한 디지털 증거의 무결성 보장을 위한 기술이 필요하다고 보았다. 암호화폐는 익명성 때문에 범죄에 악용되었을 시에 그 추적이 어렵고, 관련 분야에 대한 전문적 지식이 있어야 추적이 가능하다. 이에 따라 2015년 유럽연합의 법률 집행기관인 유로폴은 암호화폐 추적기술을 지닌 직원을 별도 채용하는 상황이며, 우리도 이러한 전문인력 확보를 위한 노력이 필요하다고 주장했다.

<출처>

1. 김혜정 ( Kim, Hye Jeong), (2020), “4차 산업혁명시대에 블록체인기술에 기반을 둔 암호화폐의 형사정책적 함의에 대한 연구, 암호화폐 관련범죄에 대한 규제방안을 중심으로”, 한국형사정책학회, 2020, vol.31, no.4, 통권 60호 pp. 183-209.

2. 최복용/함영욱, “블록체인을 활용한 디지털 증거의 무결성 강화방안 연구”, 치안정책연구 제30권 제3호, 2016, 295면.

3. 김홍기, “최근 디지털 가상화폐 거래의 법적 쟁점과 운용방안 – 비트코인 거래를 위주로 -”, 증권법연구 제15권 제3호, 2014, 377면.

4. 연성진/전현욱/김기범/신지호/최선희, 암호화폐(Cryptocurrency) 관련 범죄 및 형사정책연구, 연구총서 17-BB-02, 한국형사정책연구원, 2017, 47면 이하.

5. 서주연, “비트코인(Bitcoin) 악용 범죄의 대응방안에 관한 연구”, 치안정책연구 제32권 제3호, 2018, 341면.

6. 이정훈/김두원, “가상화폐 관련 형사법적 문제에 관한 고찰”, 형사정책연구 제28권 제2호, 2017, 68면 이하.

[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

![[구혜영 칼럼] 사회복지교육은 미래복지의 나침반이 되어야](/news/data/2026/01/16/p1065596364370517_157_h.png)