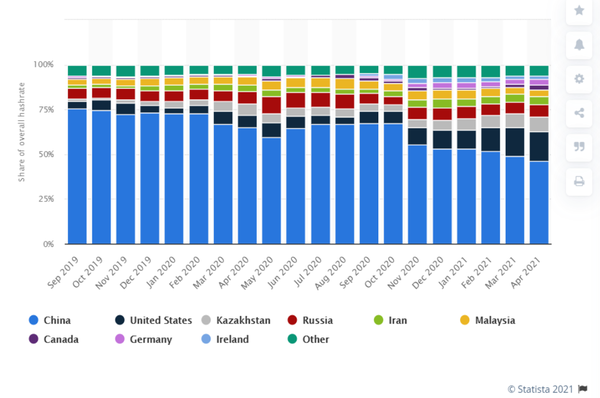

현재 시장에서 유통되고 있는 비트코인의 절반 이상이 중국에서 온 것이라고 해도 과언이 아니다. 상당수 비트코인이 중국의 IP주소로 채굴되었다. 다른 코인도 크게 다르지 않다.

위와 같은 구성 비율을 이루는데 가장 주요한 요소는 '전기료'다. 이란, 카자흐스탄 등의 중앙아시아 국가에서는 값싼 전기료로 인해 채굴이 활발히 이루어지며, 심지어는 채굴을 위해 세계 각지에서 카자흐스탄을 찾아오기도 한다.

중국도 전기료가 저렴한 국가에 해당된다. 거기에 세계 인구 1위, 채굴업체의 막대한 자금 투입은 중국이 왜 채굴시장의 1인자 인지를 설명해준다.

그렇다면 5월에 있었던 중국의 강력한 채굴규제는 시장에 어떤 영향을 끼쳤을까?

규제 직후, 중국에서의 채굴량의 급감으로 인해 채굴 난이도가 감소하는 추세였다. 하지만 이 점이 오히려 북미의 새로운 경쟁 채굴자 유입과 기존 채굴 기업의 사업 확장이 이루어질 것이다.

게다가 규제를 받았던 중국의 채굴풀이 해외 호스팅을 통해 채굴시장으로 다시 복귀하고 있어 채굴 난이도는 규제 이전으로 돌아갈 것으로 보인다.

◆채굴하면 얼마나 벌까?

채굴을 전문적으로 하는 기업이 있을 정도로 채굴 수입은 상당히 많다. 채굴 기업 라이엇(Riot Blockchain)의 2020년 한 해 총수익은 1,215만 달러(한화 약 140억 원)에 이른다.

비트코인의 경우, 처음 채굴 당시(2009년) 보상금은 50BTC였으나 약 4년마다 오는 반감기를 통해 보상금은 절반씩 줄어들며 2020년에는 보상금이 6.25BTC로 줄어들었다. 하지만 거래 수수료를 통해 이를 충당하며, 모든 코인이 발행되었을 때는 보상 방식을 거래 수수료 체제로 전환되게끔 구조를 만들어 놓았다.

초창기 채굴 작업은 일반 CPU로 연산이 가능할 만한 채굴 난이도였다. 하지만 이후 공유지의 비극이 일어났다. 훨씬 더 빠른 연산이 가능한 GPU를 이용하며 채굴 난이도는 급상승하게 되었으며, 나중에는 이전과는 비교할 수 없이 빠른 연산을 하는 ASIC기반의 채굴기가 등장했다.

이더리움 등 알트코인들은 ASIC를 이용할 수 없도록 만들었으며 이는 다시 GPU수요의 급상승을 불러왔다. 얼마 전 그래픽카드 가격의 급등은 채굴 수요의 급증과 연관이 있다고 볼 수 있다.

◆비트코인, 정말 탈중앙화인가?

'탈중앙성'은 블록체인의 핵심적은 특징이다.

그러나 채굴시장의 대다수를 하나의 국가가 차지하는 경우 해당 국가의 정책으로 인해 대다수 채굴자가 영향을 받는다. 이는 해당 국가가 코인에 영향을 줄 수 있는 힘을 갖고 있다는 것으로도 해석할 수 있다. 심지어 국가 단위를 넘어서 소수의 기업들만이 다수를 차지하고 있어, 일각에서는 '고도 중앙 집중화'되었다고 본다.

비트코인의 초기 목표였던 탈중앙화는 중앙집중화를 탈피하고자 하는 것이었으나 이를 얼마나 실현할 수 있는지 아직은 의문이다.

[저작권자ⓒ CWN(CHANGE WITH NEWS). 무단전재-재배포 금지]

![[구혜영 칼럼] 사회복지교육은 미래복지의 나침반이 되어야](/news/data/2026/01/16/p1065596364370517_157_h.png)